Bestattungspraxis im Nationalsozialismus und nach Kriegsende

Die auf dem Neuen Katholischen Friedhof bestatteten Opfer von staatlicher Gewalt und Krieg waren mehrheitlich römisch-katholisch. Unabhängig davon, ob die Familie oder die städtische Fürsorge für die Kosten aufkam, wurden sie nach römisch-katholischem Ritus beigesetzt.

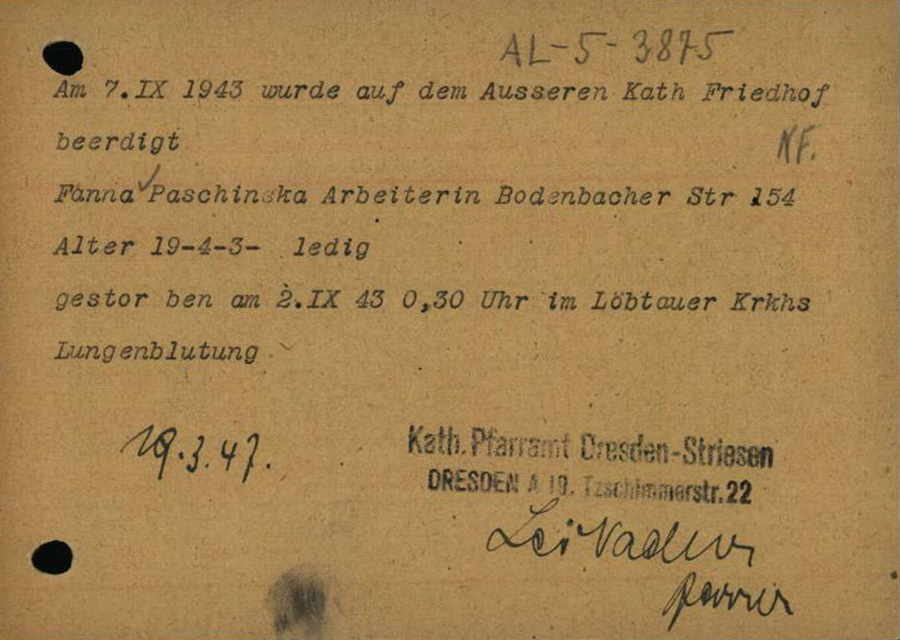

Im Nationalsozialismus wurden die meisten Opfer auf Kosten städtischer Behörden bestattet, bei Zwangsarbeiter:innen zahlte unter Umständen auch der Arbeitgeber.

Die Beisetzung nach katholischem Ritus erfolgte unabhängig davon, welcher Nationalität die Verstorbenen angehörten oder ob die Nationalsozialisten sie der „Volksgemeinschaft“ zurechneten. Polizei- oder Justizgefangene, die Suizid begangen hatten, wurde jedoch eine Einsegnung verwehrt. Hier folgten die Dresdner Geistlichen der traditionellen Auffassung ihrer Kirche, die Selbsttötung als Eingriff in das Hoheitsrecht Gottes über den Tod verurteilte.

Die Leichname wurden in Särgen in der Trauerhalle aufgebahrt, ein Geistlicher segnete die Grabstelle, dann wurde der Leichnam dort beerdigt. Auch Totenmessen als feste Bestandteile einer katholischen Bestattung sind überliefert. Hinrichtungsopfer katholischer Konfession erhielten auch dann eine Einsegnung nach katholischem Ritus, wenn sie auf anderen Dresdner Friedhöfen bestattet wurden.

Zuständig für die Einsegnung waren jeweils die Pfarrer der Kirchgemeinde des letzten Meldeorts der Verstorbenen. Einsegnungen Hingerichteter nahmen regelmäßig Seelsorger der Pfarrgemeinde St. Paulus vor, in deren Bezirk die Haftanstalt am Münchner Platz lag. In den Anfangsjahren der NS-Herrschaft, als die Zahl der Hinrichtungstoten noch kleiner war, wurden die in der Haftanstalt Verstorbenen auch im Sterbebuch der Pfarrei verzeichnet.

Je nach zeitlicher Verfügbarkeit nahmen auch andere Seelsorger die Einsegnung am Grab vor. Zu ihnen gehörte Dr. Albert Dänhardt (1903–1980), der seinen Arbeitsort als Pfarrvertreter in Dresden-Friedrichstadt in räumlicher Nähe des Friedhofs hatte. Italienische Geistliche segneten einige italienische, ein litauischer Kaplan litauische Staatsangehörige und ein Militärpfarrer deutsche Soldaten ein.

Nach Kriegende setzte sich diese Praxis fort. Bei den Opfern von Vertreibungen ist jedoch häufiger kein Geistlicher in den Bestattungsbüchern angegeben. Die äußeren Umstände der Leichenabgabe ließen offenbar nicht immer den üblichen Bestattungsritus zu.