Das Grabfeld N

In diesem Grabfeld sind über 400 Menschen in Einzelgräbern in bis zu vier Tiefen beigesetzt. Bis heute liegen hier zahlenmäßig die meisten Toten im Sinne des Gräbergesetzes, fast nur Opfer nationalsozialistischer Gewalt. Lediglich ein kleinerer Teil der Gräber fällt nicht unter das Gräbergesetz. Mit über 300 stellen Justizgefangene die größte Opfergruppe, gefolgt von zivilen Zwangsarbeiter:innen.

Lage des Grabfelds N auf dem Neuen Katholischen Friedhof

© Katholische Kirchhofstiftung

Belegung mit Opfern von Gewalt und Krieg, sichtbare Gräber und Gedenkzeichen

Belegung des Grabfelds

Die Friedhofsverwaltung ließ Justizgefangene ab Juli 1943 nicht mehr im Grabfeld J, sondern bis Mitte April 1945 in diesem Grabfeld beisetzen. Rund 240 sind tschechischer Nationalität, Polinnen und Polen bilden mit über vierzig Toten die zweitgrößte Gruppe. Der Tscheche Karel Podzemský etwa war zum Arbeiten nach Dresden gekommen und wurde nach der Vollstreckung eines Todesurteils des Oberlandesgerichts Dresden gegen ihn in diesem Grabfeld beigesetzt. Unter den Beigesetzten war im Oktober 1944 auch die 22-jährige Else Lorenz, die zu den rund zwanzig Sudetendeutschen gehört, die nach einem Todesurteil der nationalsozialistischen Justiz auf diesem Friedhof beigesetzt wurden. Zu den letzten Bestatteten im Grabfeld N gehörte Karl Illner, der am 22. März 1945 am Münchner Platz wegen eines Plünderungsdelikts erschossen worden war, weil die Guillotine infolge der Bombenangriffe Mitte Februar 1945 nicht mehr genutzt werden konnte.

Unter den über achtzig weiteren hier Bestatteten, die bis zu ihrem Tod als zivile Zwangsarbeiter:innen in Dresden und Umgebung beschäftigt gewesen waren, stellen die über dreißig Polinnen und Polen die größte nationale Gruppe. Die Zwangsarbeiter:innen wurden seit Oktober 1943 bis Juli 1945 hier bestattet. Zwölf kamen bei alliierten Luftangriffen auf Dresden ums Leben. Neun polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter etwa starben bei den Angriffen am 16. Januar 1945. Sie waren in einem Lager in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes, der Abbruchfirma Paul Mätschke, untergebracht. Die Firma, die ihren Sitz Am Lehmberg hatte, verantwortete unter anderem den Abbruch und die Weiterverwendung der Ruinen der Dresdner Synagoge.

Das Grabfeld in der SBZ/DDR

In der unmittelbaren Nachkriegszeit kam die Friedhofsverwaltung den Vorgaben der sowjetischen Besatzungsmacht nach einem ehrenden Gedenken an hier bestattete Angehörige der Siegermächte und ihrer Verbündeten nach.

1946: Gedenk- und Begräbnisanlage für „Opfer des Faschismus“

Zwischen Ende August und Anfang November 1946 ließ die Friedhofsverwaltung im Grabfeld N eine Gedenkanlage einrichten, die bis heute an die dort bestatteten „Opfer des Faschismus“ erinnert. Unter den Dresdner Friedhöfen nahm der Neue Katholische Friedhof mit dieser frühen transnationalen Denkmalsetzung eine Vorreiterrolle ein. Anfang November 1946 mahnte der Ortsausschuss Opfer des Faschismus beim Rat der Stadt Dresden die Verwaltungen des Johannisfriedhofs, des Neuen Jüdischen Friedhofs, des Heidefriedhofs und des Urnenhains Tolkewitz an, ebenfalls Gedenksteine zur Niederlegung von Kränzen zu errichten: „Wir verweisen hierbei auf die Arbeit des Inspektors des Kath. Friedhofs, Bremer Str., welcher dieses Problem in einer vorbildlichen Art von sich aus bereits gelöst hat. Die dortige Gedenkstätte wurde für 534 dort beigesetzte Opfer aller Nationen errichtet. Wir bitten hierbei auch zu beachten, daß diese Stätte bereits von Kommissionen aller alliierten Länder besucht wurde, welche ihre Zufriedenheit darüber zum Ausdruck brachten.“ (Rat der Stadt Dresden, Soziale Fürsorge, Ortsausschuss OdF, Hilse, an Rat der Stadt Dresden, 5.11.1946, Stadtarchiv Dresden, 4.1.10, Nr. 31, Bl. 271).

Das Zentrum der Gedenkanlage an der westlichen Friedhofsmauer bildete ein Hochkreuz, das auf einer Steinwand aufgebracht war, mit einer vorgelagerten Liegetafel aus Metall, die durch eine Bepflanzung und Wegeplatten aus Stein umrahmt wurde. Später wurde das Kreuz, das ursprünglich über den Stein hinausragte, weiter nach unten versetzt und der Stein oben abgerundet. Um 1970 wurde die Metall- durch eine Steinplatte ersetzt.

Die Inschrift auf der Liegetafel „Hier ruhen in Gott 537 Opfer des Faschismus aus 13 Nationen Europas und der USA 1935–1945“ wirft bis heute Fragen auf. Nicht klären ließ sich, auf wen sich das Todesjahr 1935 bezieht und wie die Zahlenangabe zustande gekommen ist. Da es sich zu dieser Zeit um den einzigen Gedenkort für Opfer des Nationalsozialismus auf dem Friedhof handelte, wurden mutmaßlich auch Bestattete aus anderen Grabfeldern mitgezählt. Bei den vermeintlichen US-amerikanischen Staatsangehörigen handelte es sich sehr wahrscheinlich um den kroatischen zivilen Zwangsarbeiter Alojz Polak und um die Landschaftsmalerin Marie Meyer-Blaise, die beide in der Stadt Bethlehem im Osten Pennsylvanias geboren wurden. Ihre Namen sind unter „USA“ auf Listen aufgeführt, die der Friedhofsverwalter in der Nachkriegszeit anlegte. Die in Dresden wohnhafte Landschaftsmalerin Marie Meyer-Blaise war kein Opfer nationalsozialistischer Gewalt. Dass eine Verfolgung vorlag, wurde stillschweigend oder irrtümlich unterstellt.

1948: Nachbeerdigung von drei Justizgefangenen

Am 3. November 1948 wurden die menschlichen Überreste von drei Häftlingen feierlich im Grabfeld N beigesetzt. Sie waren höchstwahrscheinlich bei den Bombenangriffen auf das Hafthaus in der George-Bähr-Straße am 15. Februar 1945 umgekommen und unter nicht näher bekannten Umständen auf dem Grundstück des Gerichtsgebäudes am Münchner Platz provisorisch begraben worden. Nachdem die sächsischen Behörden Anfang 1948 davon Kenntnis erhalten hatten, veranlassten sie die Aushebung der Leichname. Über deren Identität war nicht mehr als ihre Nachnamen „Dvorak“, „Motyka“ und „Hofer“ bekannt. Inzwischen wissen wir, dass es sich bei Letzterem um den früheren polnischen Offizier Hieronim Hofer handelt.

Der Kreisvorstand Dresden der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes rief Ende Oktober 1948 alle Parteien, Organisationen, Betriebe und die Dresdner Bevölkerung dazu auf, den Verstorbenen durch Beteiligung an den Beisetzungsfeierlichkeiten die letzte Ehre zu erweisen. Die sächsische Landesregierung veranlasste, dass die im Gerichtsgebäude am Münchner Platz untergebrachten Justizbehörden mit einer Abordnung bei der Überführung der Särge am Vortag vertreten waren und ein Beauftragter der Justiz bei der Bestattung einen Kranz niederlegte.

Die Trauerfeierlichkeiten auf dem Neuen Katholischen Friedhof verbanden eine Beisetzung nach katholischem Ritus, die Pater Franz Bänsch mit einem weiteren Geistlichen zelebrierte, mit einer Demonstration antifaschistischer Gesinnung. Dabei ging es kaum um die konkreten Toten, vielmehr nutzte Karl Kneschke (1898–1959), zu dieser Zeit sächsischer Landessekretär des Kulturbundes, seine Ansprache zu einer Kampfansage an den Westen. Die Anwesenden forderte er auf, im Kampf um Sühne für die Opfer von Faschismus und Monopolkapital und für die Freiheit nicht nachzulassen: „Sieger müssen die Erbauer einer neuen Demokratie sein.“ (Sächsische Zeitung, 4.11.1948).

1949: Gedenktafeln für sowjetische Staatsangehörige

Im Zuge der Einrichtung von Grab- und Gedenkanlagen speziell für sowjetische Staatsangehörige auf Dresdner Friedhöfen ergänzte die Friedhofsverwaltung im Jahr 1949 die vorhandene Gedenkanlage für „Opfer des Faschismus“ auf Weisung der sowjetischen Besatzungsmacht um zwei identische Liegetafeln rechts und links unterhalb der bestehenden Anlage. Die steinernen Platten sind mit einem fünfzackigen Sowjetstern versehen und enthalten in russischer Sprache die Inschrift: „Hier ruhen sowjetische Bürger // 1941-1945 //40 Menschen“.

Die Zahlenangabe beruht auf einer 1948 erstellten Liste mit 78 Namen von Bestatteten, die wohl aufgerundet wurden. Von diesen war nur ein kleinerer Teil im Grabfeld N beerdigt. Auch handelte es sich nicht nur um sowjetische Staatsangehörige.

Durch die Einrichtung der Gedenkanlage wurden die menschlichen Überreste im Grabfeld N teilweise überbettet, teilweise auch zusammengestaucht. Die Belegung der Gräber in mehreren Tiefen erschwerte zusätzlich die Identifizierung und Bergung von menschlichen Überresten Einzelner. Die Katholische Kirchhofstiftung wandte sich daher gegen Aushebungen zum Zweck der Überführung. So ist einer Notiz von 1952 zur Exhumierung von französischen Staatsangehörigen zu entnehmen, dass die Gräber durch „späteres Aufstellen eines grossen Steindenkmals […] zusammengedrängt“ wurden. Deshalb lasse sich die „genaue Lage der Franzosen […] mit Sicherheit jetzt nicht mehr angeben“. Zudem „müsste das Denkmal abgetragen werden“ (Stadtarchiv Dresden, 9.1.14, Nr. 783, Bd. 4). Die französischen und belgischen Bergungskommandos, die 1948 Überführungen ihrer Staatsangehörigen aus anderen Grabfeldern veranlasst hatten, verzichteten daher im Grabfeld N auf Aushebungen.

Auch Angehörige tschechischer Hinrichtungsopfer bemühten sich um eine Überführung der menschlichen Überreste auf Heimatfriedhöfe. So bat die Diplomatische Mission der ČSR im Sommer 1951 darum, die menschlichen Überreste von Václav Zvoníček aus Plzeň sowie von Vlastimil Bláha, Václav Brejcha, Jan Čečák, Josef Tůma und Julius Vančura aus Chrást überführen zu lassen.

„Zu der Anfrage wegen der Ausgrabung gestatten wir uns darauf hinzuweisen, dass die […] Beerdigten in 3 und 4 Tiefen liegen und infolge der Länge der Zeit eine Aushebung auf grösste Schwierigkeiten stoßen würde, da ein Auseinanderhalten der einzelnen Beerdigten [...] sich kaum ermöglichen lassen wird. [...] Es muss dringend von der Aushebung Einzelner abgeraten werden, weil bei den Bodenverhältnissen auf dem Friedhof keine Gewähr übernommen werden kann, dass bei 3 und 4 Tiefen nur die Überreste der gewünschten Personen ausgehoben werden, vielmehr zu befürchten ist, dass auch von anderen Beerdigten solche dazu kommen, so dass bei einer evtl. später angeforderten weiteren Ausgrabung Überreste dieser Personen nicht mehr oder nur unvollständig vorgefunden werden könnten.“

Aus einem Schreiben der Katholischen Friedhofsstiftung an die Bestattungseinrichtungen der Stadt Dresden, 28.7.1951, zur Überführung von fünf Hinrichtungsopfern aus Chrást © Stadtarchiv Dresden, 9.1.24, Nr. 783, Bd. 4

Trotz dieser Schwierigkeiten wurden 1968 die menschlichen Überreste des tschechischen Arztes František Procházka exhumiert, eingeäschert und nach Prag überführt. Weitere Aushebungen aus diesem Grabfeld sind nicht bekannt.

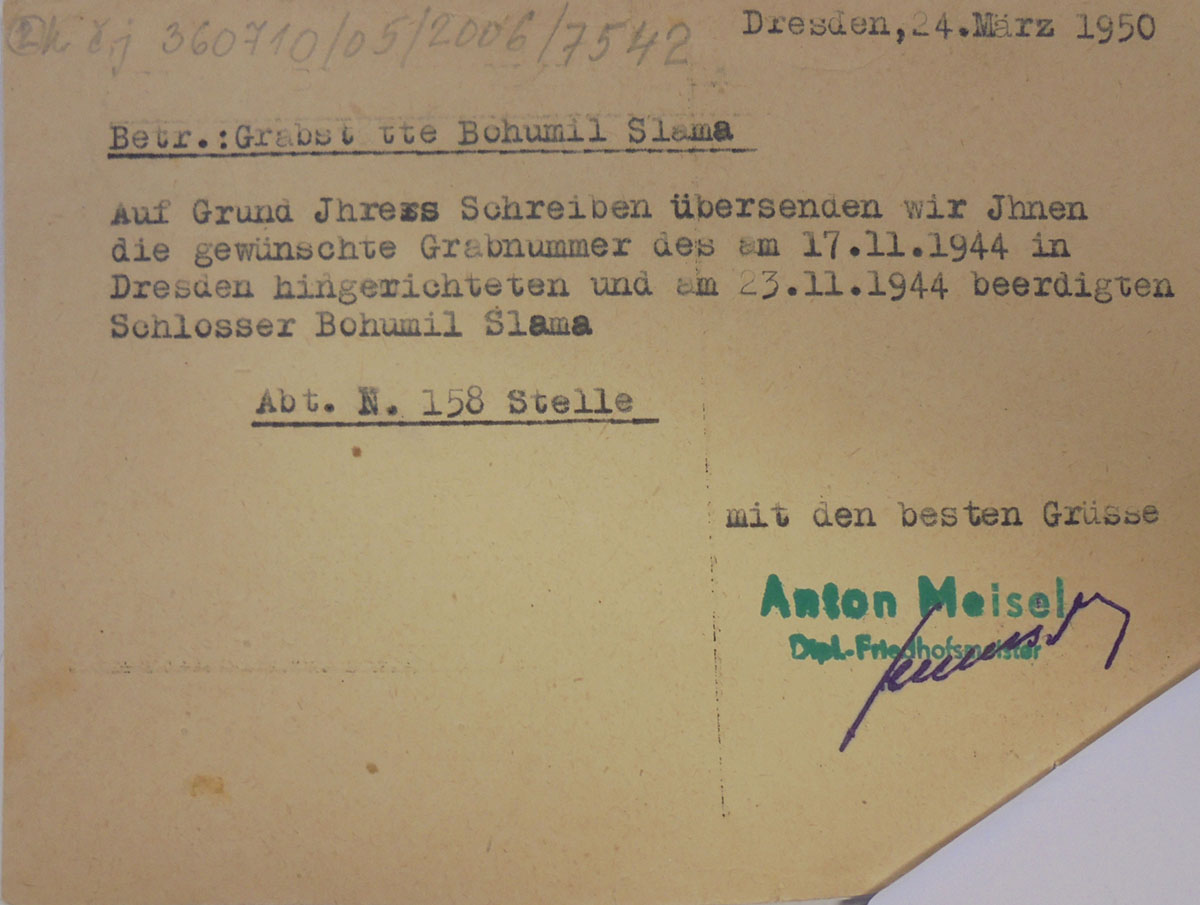

Angehörige, so Witwe und Tochter von Bohumil Sláma, machten sich auf den Weg nach Dresden, um dort am Grab zu trauern. Sie fanden jedoch kein sichtbares Grab vor. Vielmehr war das Grabfeld planiert und mit Rasen bepflanzt.

Das Grabfeld nach 1989/90

Das Grabfeld N erfuhr nach 1989/90 keine Umgestaltungen. Im Unterschied zu den Grabfeldern H, J und K wurde es auch nicht um eine erläuternde Bodenplatte ergänzt.

Postkarte von Anton Meisel an Bohumil Slámas Witwe Božena Slámová-Dufková, 24.3.1950 (Rückseite)

© VÚA–VHA: f. Osvědčení podle zák. č. 255/1946 Sb., č. j. 360710/05