Franz Bänsch

Pater Franz Bänsch (1899–1961) stammte aus Großenhain, wo er als einziges Kind eines katholischen Schuhmachermeisters aufwuchs. Nach Beendigung des Progymnasiums in Dresden im Jahr 1913 besuchte Franz Bänsch das Gymnasium der Ordensgemeinschaft der Oblaten der makellosen Jungfrau Maria (Oblati Mariae Immaculatae) im niederländischen Valkenburg. Im Juli 1925 zum Priester geweiht, schloss er 1926 ein Studium der Philosophie und Theologie ab. Nach einem Studienaufenthalt in Polen und einer Tätigkeit als Volksmissionar in Breslau wurde Franz Bänsch als Pfarrer in die Kirchengemeinde St. Paulus in Dresden-Plauen entsandt, die sich seit ihrer Einrichtung im Jahr 1926 im Besitz des Oblatenordens befand.

Die nebenamtliche Gefängnisseelsorge für die Gefangenenanstalt in der George-Bähr-Straße 5, die in seinem Gemeindegebiet lag, gehörte zu seinen seelsorgerischen Aufgaben. Mit der wachsenden Zahl zum Tode verurteilter Gefangener in den 1940er-Jahren rückte die Betreuung dieser Menschen ins Zentrum seiner Tätigkeit. Durch Vorgaben der nationalsozialistischen Behörden wurde er dabei immer mehr eingeschränkt.

Seine zentrale Aufgabe sah der Pater darin, die zum Tode Verurteilten mit Gott und ihrem Schicksal versöhnt in den Tod zu begleiten. Nachdem er anfangs die Hinrichtungen nicht erkennbar in Frage gestellt hatte, änderte sich das, als er zunehmend Gefangenen begegnete, die aus politischen Gründen oder wegen Bagatelldelikten zum Tode verurteilt worden waren. Anders als viele katholische Geistliche erkannte und verurteilte Franz Bänsch den verbrecherischen Charakter der nationalsozialistischen Herrschaft. Im November 1941 notierte er in der Pfarrchronik, dass ein „Regime, das auf Lüge und Mord aufgebaut ist, [...] nicht bestehen“ kann.

Die zum Tode Verurteilten sollten ebenso wie ihre Angehörigen Halt und Trost im Glauben an die katholische Kirche und ein Leben nach dem Tod finden. Er bemühte sich auch aktiv darum, Gefangene zum Eintritt oder Wiedereintritt in die katholische Kirche zu bewegen. Mit einigen zum Tode Verurteilten entwickelten sich freundschaftsähnliche Beziehungen, andere wiesen sein seelsorgerisches Angebot zurück. Die auf seinem Grabstein genannte Begleitung von über 1000 zum Tode Verurteilten ist allerdings überhöht.

Pater Bänsch segnete zudem die Gräber vieler Hingerichteter ein, denen er vorher geistigen und menschlichen Beistand gespendet hatte. Insbesondere nach Kriegsende gab er Angehörigen Auskunft über die letzten Stunden ihrer Liebsten und den Verbleib der menschlichen Überreste.

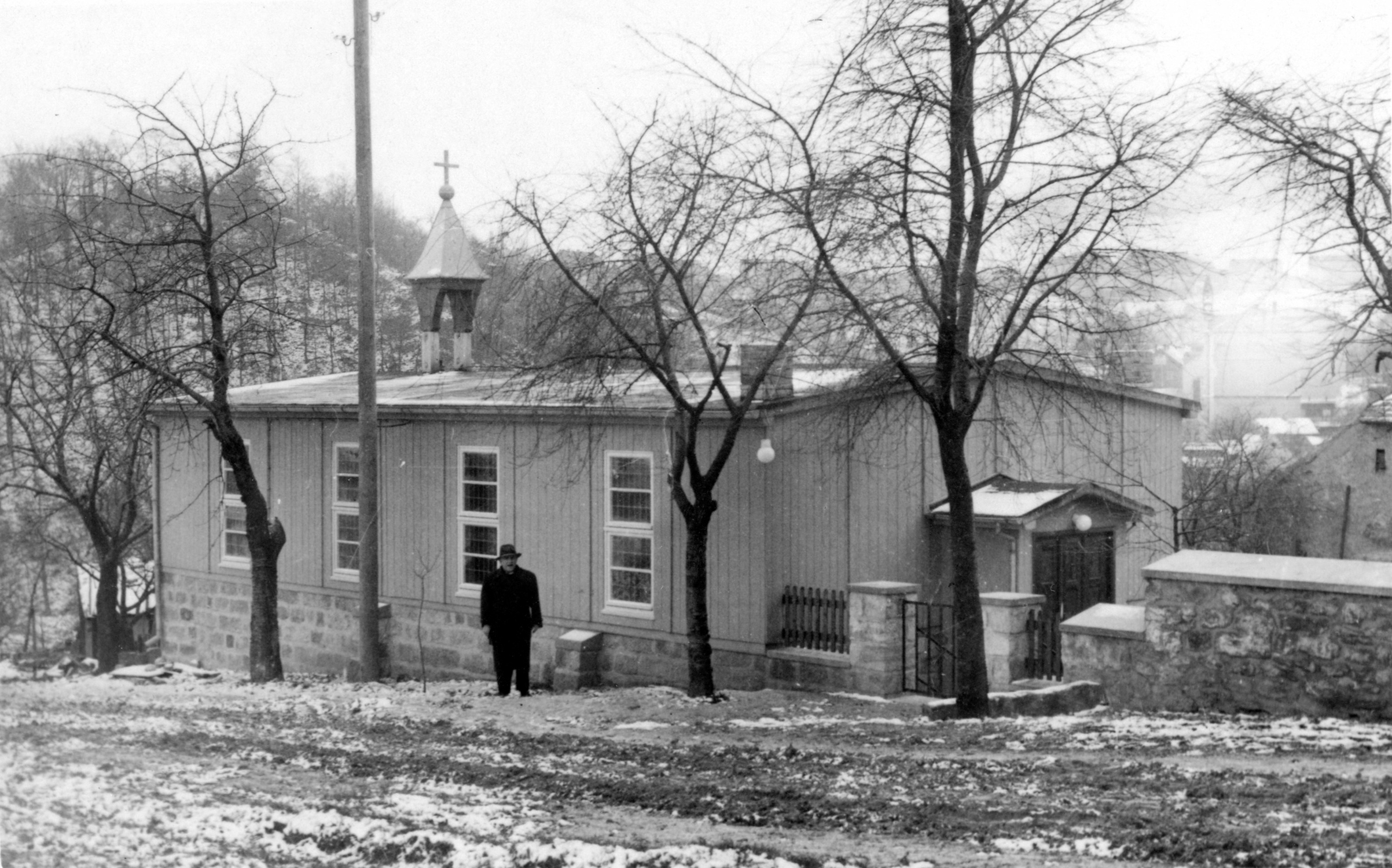

Wie anhaltend Pater Bänsch sich den Hingerichteten verbunden fühlte, zeigt die von ihm initiierte Kapelle in Kleinnaundorf bei Dresden. Sie war dem Gedenken insbesondere der tschechischen Hinrichtungsopfer gewidmet, denen der Pater ein entsprechendes Versprechen gegeben haben soll. Den Grundstein für das auf dem Boden eines Bauern errichtete Gotteshaus legte der damalige Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Wienken Anfang Dezember 1954, am 15. August 1955 erfolgte die Einweihung. Den Altar der mittlerweile abgerissenen Kapelle, schmückte eine Votiv-Kreuzigungsgruppe aus Meißener Porzellan des Dresdner Künstlers Friedrich Press.

Nach Kriegende war Pater Bänsch weiter als Gefängnisseelsorger tätig – sofern ihn die sowjetische Besatzungsmacht und die DDR-Behörden nicht daran hinderten.

Im Februar 1957 schließlich wurde Franz Bänsch zum Diözesan-Männerseelsorger berufen, sein Amt als Rektor des Oblatenklosters gab er ab. Nach seinem Tod am 8. April 1961 im Dresdner St.-Joseph-Stift wurde er auf dem Neuen Katholischen Friedhof in einer Begräbnisanlage für Angehörige seines Ordens beigesetzt.

Quellen (Auswahl): Sammlung Gedenkstätte Münchner Platz Dresden, Unterlagen Franz Bänsch (Kopie)

Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.